¿Cómo funcionan las adicciones?

Las adicciones son condiciones complejas que afectan el cerebro, las emociones y el entorno social de una persona. No se trata solo de una falta de fuerza de voluntad, sino de una alteración profunda en los circuitos cerebrales encargados del placer, el control y la toma de decisiones. En esta revisión, explicaremos cómo funcionan las adicciones a través de tres dimensiones clave: el funcionamiento cerebral, los factores psicológicos y sociales, y el mantenimiento del comportamiento adictivo.

¿Qué ocurre en el cerebro de una persona con adicción?

El centro neurológico principal de la adicción es el sistema de recompensa cerebral, especialmente el circuito dopaminérgico que conecta estructuras como el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza prefrontal. Cuando una persona consume una sustancia adictiva o realiza una actividad placentera (como jugar videojuegos o apostar), se libera una gran cantidad de dopamina, un neurotransmisor que es el encargado de nuestra motivación.

El problema ocurre cuando este estímulo es tan intenso y repetitivo que el cerebro comienza a priorizar esa conducta sobre otras actividades naturales, como comer o socializar. A largo plazo, esto genera una necesidad compulsiva, acompañada por el desarrollo de la tolerancia (necesidad de mayor dosis) y síntomas de abstinencia (cuando interrumpimos el consumo).

Incluso las adicciones sin sustancias, como la comida o el uso del móvil, provocan respuestas similares en el cerebro, activando los mismos circuitos cerebrales que las drogas como la cocaína o la nicotina.

Pero no solo eso, las emociones y el contexto en el que una persona vive influyen directamente en el desarrollo de una adicción. Por ejemplo, muchas personas recurren al consumo de sustancias como una forma de manejar el estrés, la ansiedad, la soledad o el trauma emocional.

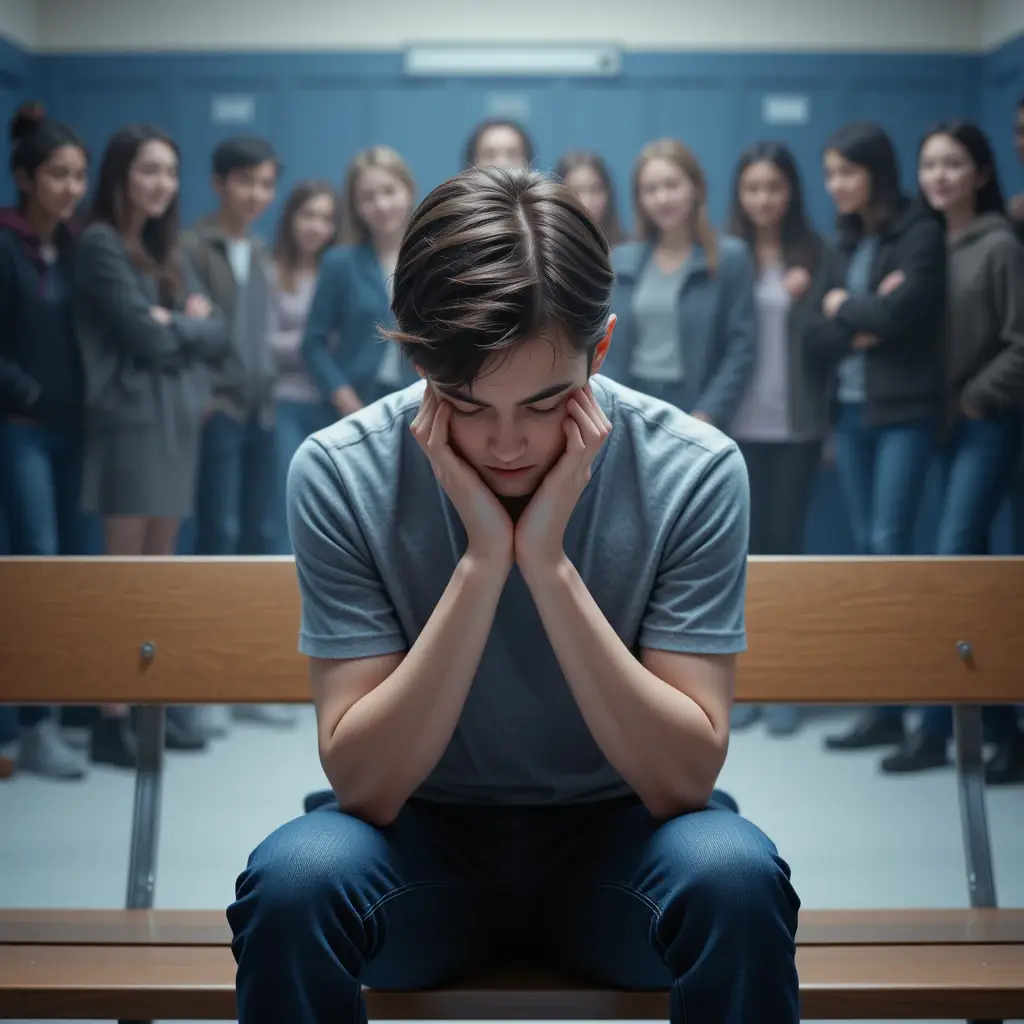

Si lo vemos desde una perspectiva social, los vínculos son clave. Un entorno donde se normaliza el consumo o se carece de apoyo emocional aumenta el riesgo de generar adicción. Por ejemplo, el uso de drogas puede funcionar como forma de integración grupal o como sustituto de vínculos afectivos, funcionando como un especie de “ritual moderno” de pertenencia.

Por otro lado, las adicciones tecnológicas como el uso excesivo del celular o redes sociales se han relacionado con falta de habilidades emocionales, dificultades para manejar el tiempo y aislamiento social.

¿Por qué se mantiene la adicción incluso cuando se conocen sus consecuencias?

Una de las características más alarmantes de la adicción es que la persona continúa con el comportamiento a pesar de saber que le hace daño. Esto ocurre por varios motivos:

A) Cambios en el cerebro afectan la capacidad de autocontrol y toma de decisiones.

B) El entorno puede reforzar el hábito con recompensas sociales o alivio emocional momentáneo.

C) La abstinencia genera síntomas físicos o emocionales tan intensos que se vuelve difícil abandonar la conducta sin ayuda profesional.

Además, muchas personas sienten vergüenza o estigma, lo que impide que busquen ayuda. Esto se agrava si los servicios de tratamiento no están disponibles o son poco accesibles. Por ello, los programas de prevención e intervención temprana son fundamentales, especialmente en contextos como escuelas y universidades.

- Milán, T. A., de Gregorio, M. E., & Ressia, I. (2008). Una propuesta de investigación en docentes y estudiantes universitarios acerca del conocimiento de las adicciones.

- Rodríguez Delgado, C., Álvarez, L., & Pérez Matute, P. (2014). Adicción a las drogas: estado de la cuestión y papel de las enfermeras en nuestra comunidad.

- Rollán García, C., Cantón, Á., & Prol Rollán, S. (2014). La relación de las nuevas adicciones con la gestión del tiempo y la ansiedad en adolescentes españoles.

- Rojas-Jara, C., Montenegro, C., Morales, C., Retamal, K., Rivano, N., & Sepúlveda, J. (2019). Adicción a la comida: una revisión y análisis de la evidencia. Cuadernos de Neuropsicología, 13, 7.

- Vélez, J., & Díaz Rojas, M. D. (2011). Neurocirugía ablativa estereotáctica en las adicciones. Revista Colombiana de Psiquiatría, 52, 409-420.